他在元宇宙中复刻了历史上的北碚乡建

刘鹏飞 藝術中國採訪稿 原文:http://art.china.cn/txt/2022-05/06/content_41960497.htm

导言:

乡村,给人最深的印象就是农耕传统文化的最后的乐园,在一般人看来,乡村与高科技、IT科技似乎没有太多关联,但就有这样一位专家,在如今大火的元宇宙上复刻了历史上乡村建设重镇——北碚城。他就是黄孙权,现为中国美术学院教授,跨媒体艺术学院网络社会研究所所长。2021年4月,黄孙权策划了”乡建中国思想展“,展览呈现了他与MetaDAO(幻境小组)合作,利用去中心化的网络平台Decentraland一比一还原了北碚的市中心,一个基于区块链技术的元宇宙。观众可以在线上穿越20世纪30年代北碚的大街小巷。来自中国台湾的黄孙权有着丰富的经历,他是横跨建筑、媒体、社会运动与艺术的艺术行动者,他对于空间生产理论、田野调查技术、实质规划实践有深刻的研究,在中国台湾和大陆开展了多个乡村与社区营造活动,拥有丰富的乡村建设经验,同时他对互联网科技也涉足很深,他是博客最早的一批发起者,如今也是第一个在元宇宙中建设乡村的人。近日,艺术中国记者对黄孙权做了专访,黄孙权畅谈了乡建与社区营造实践与元宇宙技术与乡村的关系等相关话题。

艺术中国:您在台湾做了很多社区营造和乡村建设的事情,您能简单介绍下吗?

黄孙权:我从一个专业的建筑师慢慢转向社区营造和复兴的方向上,也慢慢从社会运动者的角色进入到社区营造和社区复兴。

一方面,台湾在整个九十年代初,我们的文建会发起的社区整体营造计划是上级下达的,再加上民间的活力,让社区营造成为台湾社会的一个共识,由上到下,由下到上两个力量交织到一块了。台湾政策环境的驱使让很多的建筑师、社区营造者和艺术家一起参加这种大的东西。在九十年代初,台湾这种社区活动是非常活跃的,我是受惠于整个大的运动。

我以前是不大懂艺术的,做艺术更像是做社区工作的一个副产品。对社区居民来说,用比较严肃的语言去动员他们很困难,但如果你用艺术的形式,比如谈谈老照片的故事,用声音和影像的装置去表达,居民会特别感兴趣。

2004年,我最早的艺术实践是在台北市宝藏区的社区运动。这里原本是一个棚户区,有很多民房,当地政府要完全拆掉,我们跟他们抗争,搞了很多政策和实际的规划,现在这里已经成为国际艺术特区,园区里既有老住户,也有艺术家的工作室,NGO组织和文青小店全部聚在那里。

宝藏岩這裡我做了三年全球社区参与性计划(GAPP, Gobal Artist ParticipationProject)。从全世界找了很多艺术家来这里驻留创作,唯一的要求是作品必须与这里的居民发生关系。2004年还没有什么社区艺术的概念,我那时候做这个也像瞎子摸象,一步步尝试,我就采用社区参与这样的方式去推动工作。

2013年,我来到高雄市旁边的旗津岛做社区工作。这个小岛是日据时期的一个军港,是南台湾第一個西化的港口,一个充满历史记忆的地方。我在这里用各种不同的艺术形式做了三年项目,我称之为“复岛”计划。复岛有三个部分,第一是《录地景》,我们以摄影工作坊的方式搜集了岛上的老照片,然后邀请居民与我们一起回到老照片原本的地方重拍一张照片,如果地景改变了,我们就描述地形变化并讲这里的故事。如果照片中的人没有了,我们就去寻找,找不到我们就去说故事,透过这种形式让所有人讲自己的故事,社区所有人都乐意参加,其实就是他们寻找自己的地方与人的故事。

另外一个就是开发了AR的软件《复岛》。我们在岛上设置12个点,其中一个在天后宫,如果游客来到天后宫,AR会显示天后宫的建成时间,历史由来和历史照片展示。我设想的是完成一个「地方叙事自动导览系统」,居民提供的老照片以及高雄地方文献馆的照片,全部整合在系统里。由社区居民自己说自己地方的故事。

第三个就是声音计划《高雄点唱机》,旗津岛有客家人、有汉人、闽南人、大陈岛居民等各族人群。我们找了十二个非常精彩的地点,录制了现场的声音。收集了他们打麻将的声音、六合夜市游客的声音,台湾商贩模仿大陆游客的声音等等。还有这各地方历史的声音,例如六合夜市旁边地铁站就是美丽岛站,就是美丽岛杂志社的总部,我们也搜录了当时街头游行时的声音,最后汇集重新混音成十二张唱片,放在点唱机内由参观者自行播放。

艺术中国:您在大陆带艺术生下乡,不要求学生画画写生,而是给村民盖房子,这出于什么原因?

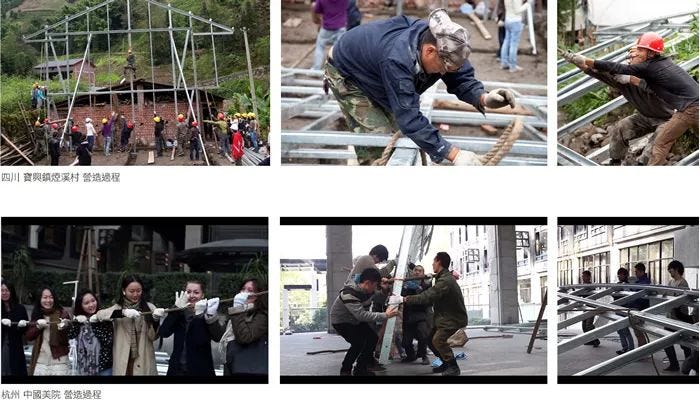

黄孙权:我来到大陆后,在中国美院带学生去四川做田野调查,那时候雅安地震刚刚结束,通常艺术学院的学生都会画画写生,那时候我带着本科一年级的学生和几个研究生下乡。我规定他们一开始不可以拿画笔和相机,空手进入农村。那时候当地盖了很多组合屋,我带着学生真的是盖房子,从挖地基、拧螺丝开始,这些学生都吓坏了。那个村子地震刚过,村子里没有任何杂货店,如果你能为农民帮忙,就可以到农民家里吃饭,否则就要饿一天肚子。我和谢英俊建筑师合作,谢建筑师协助将建筑材料运至当地,告诉农民怎么盖房子,但农民的社会能力差距很大,有的无法号召自己村的人力来盖,所以我们就动手帮忙。之后回到美院,自己组合了一个钢架系统作为我们下乡的展厅,里面放着我们的下乡报告。

之所以我不想让学生写生,说起来比较复杂,但简单来说,我们到乡村不能成为一个攫取者。我们问问题、拍照,很快把故事整理出来就变成我们自己的作品了,我觉得这像是一个不道德的事情。我们要先问问我们自己能为农村做什么,我们才好意思去问人家的故事,去搜集人家的资料,出于一个非常实际的交换过程,我觉得中国农民非常聪明,他很清楚什么东西和他的生活有关,他不会轻易给外人信息。

艺术中国:您深入过台湾的乡村和大陆的乡村做社区营造,您觉得有什么明显差异?

黄孙权:台湾没有那么像大陆地区的乡村,大部分地方很小,很都市化了,当地人和都市人享有一套共同的价值观,比如市民意识。但大陆农村有千百种,各地都不太一样。这件事情我也是慢慢学会的,带学生去农村,我们先不要东张西望,拿起镜头乱拍,要先去拜访村委会,跟农民聊天,看看我们能帮什么忙,之后慢慢进入乡村,基本上这是我们的步骤。像以前艺术介入乡村的方式,是用画笔用纸张,现在如果我们把乡村也当做我们的画板,找一些惊奇的事情变成作品发表出来,我觉得这个过程是非常危险的。

艺术中国:现在大陆的乡村文化建设比较重视乡村的文旅产业开发,对此您怎么看?

黄孙权:我觉得大陆有些地方的农村差异正在迅速地消失,街道改造、村子里的房子越来越相似。河北的农村跟杭州的农村,除了建筑形式不一样外,所有的规格,所有的招牌几乎都是一模一样的,我觉得我们正在抹平农村的差异,我觉得这是最最可惜的事情,我们没有一种调节机制,可以让农村慢慢思考自己想要做什么,或者成为什么。比如说杭州的临安模式,他们找了十家公关公司和媒体公司,每家公司负责农村开发和文旅发展的提案,如果你的提案成功,地方政府就拨款,公司去运营这个村。这些公司多半就是盖停车场,盖个村子的大门,建一个没什么用的展销中心,这样的做法能有什么成效呢?我是比较怀疑的。台湾和大陆都很像,都希望农村更富裕,更美好。台湾的做法是社区提案,每个社区和每个村庄可以找艺术家或社区规划师一同提案到上级。我当过好几年文建会评委,就是给社区发资源的人,各个地方可以提具体的需求,上级觉得可施行就把资金发给他们使用。

艺术中国:您对于深入乡村的艺术工作者有哪些建议?艺术家如何能更好地发挥他们的作用?

黄孙权:这个真的不好说,我以前只要是做和乡村有关的事情,我会给自己一个要求,如果你不能在一个社区里面呆上一年以上,就不要介入这个村子,你带来的可能就是伤害,没有任何好处。现在艺术家都是一个项目一个项目地去做乡村,他们没有办法长时间呆在乡村,可能仅仅是锦上添花,想改变什么真的非常困难。我觉得在现实中的农村能做的事情实在太少了,但我可以用一些新的技术把那些消失的农村、历史上的农村通过某种数字技术给保存下来,而且它是有生命的。我们可以把很多故事都放到这个虚拟空间里。就算将来这个村子完全变成其他样子,虚拟空间中的建筑形式、人们的故事都还在。我从一个抗议或抵抗的角度慢慢变成比较保守一点,起码数字艺术可以很快地记录和收藏乡村几千年的巨变。

艺术中国:您在做社区工作的同时,很早就涉足了网络,最初您是怎样在网络上开展工作呢?

黄孙权:我在2000年前博客兴起的时候就开始做,属于台湾博客中的第一批人。那时候还有一个Independent Media Center运动,从1999年反全球化运动开始,在全球120个城市都有站点,让每个城市都写他们的故事,写主流媒体不会报道的文章。2004年我在台湾建立了一个网站,成为全球120个城市其中一个。我和当时搞媒体运动的Media Activist(媒体的行动者)有很好的联结。当时传统的跨媒体艺术有些瓶颈了,它需要一个新的想法和概念来理解这个社会的变动。所以中国美院的高世名院长问我能不能设立一个研究单位,让跨媒体的学生慢慢进入这个网络社会,去思考社会关系、网络相关的技术的发展情况,数字艺术家怎样去做作品等。所以在2016年底,我就做INS(网络社会研究所)了。

艺术中国:您在元宇宙中再现了历史上的重庆北碚,这在乡建展览中可能是绝无仅有的,为什么在众多民国乡建的案例里您选择了北碚?

黄孙权:我们做过一个乡建中国思想展,这里展示了26个村子的故事。我们本来想做三个第一村,一个是北碚,它是中国以现代城市理念规划的第一个地方,非常重要。另外一个是河北的翟城村——早在1902年,就有了中国第一个有女子中学、第一个合作社的地方。在1930年代,是晏阳初在定县计划中的一个重点村子,它是大陆第一个实现村治以及西方现代教育的地点。。我本来想在虚拟空间实现翟城村,但是因为当下那里都是被重新规划过了,当下的空间型态完全不同了,也看不到什么辉煌的乡建历史资料。另外一个河北农村十里店——中国第一个土改村。1940年代,西方的马克思主义摄影师大卫·柯鲁克在十里店拍了非常多珍贵的照片,记录了村子的土改场景。

我们之所以决定做北碚,是因为我们拿到北碚的资料比较多,很多建筑样式在北碚的图书馆里都找的到。保存最好的是在台湾“中研院”里面,比如像嘉陵江日报都会有,所以我们在重现历史过程是比较快。

当然还有特殊情感因素,北碚还有卢作孚的故事,他把老舍、梁实秋等当时民国时期一批文学家、教育家、思想家都请到过北碚,像老舍就在北碚写了《四世同堂》,尤其是二十世纪三十年代陶行知、晏阳初、梁漱溟等一批有志于乡村教育理想的重要人物都在北碚聚集过。

卢作孚是一位民族资本家,他有工程的概念。1927年他请丹麦建筑师守儿慈来设计北碚,重庆第一条铁路也是守儿慈规划的。北碚的规划和其他地方非常不一样,它像一个北欧小镇。北碚不仅跟建筑有关,也和思想教育有关,晏阳初和陶行知甚至把他们的乡建院搬迁到北碚,现在乡建院还在。北碚也是中国第一个有公共图书馆的地方,也有西部科学研究中心,现在都在北碚。我每次和人聊天,都会谈到北碚,我发现大陆的建筑界也很少有人知道北碚的故事。

艺术中国:元宇宙中的北碚虚拟空间是怎样复原了历史上的北碚?

黄孙权:我也算是第一个在元宇宙上面搞乡建的人。当时我的策展团队与网络社会研究所想在网络平台Decentraland重现1930-1940 年代的北碚城市原貌。元宇宙的地很贵,我们根本买不起,还好幻境小组MetaDAO赞助了我们一块地,所以我们就把北碚市中心放上去了。去年十二月,我们又上了另一个版本,把北碚的乡建院、老舍租过的房子和周恩来去过的清凉亭,这些历史的地点,全部都建好了。观众可以进入北碚的建筑里面,整个地景也和当时差不多,尽可能做到一模一样。我们花了非常多的时间在重现历史上北碚的原貌。我们还在慢慢地把资料放进每一座建筑里面。比如老舍写作《四世同堂》的地点,观众进去之后,就能看到相关的介绍信息和他的书,有点像做展示一样,像一个小型的虚拟博物馆。

资料收集很困难,很多都是现场拍摄,现做测绘,重新建模。看起来不起眼的建筑都花了很多的精力。目前元宇宙的技术还不是太强,我们为北碚做一个3D模型,模型还不能太过精细,否则访问者的电脑很难顺畅地浏览,必须在建模的材质细节上做大量削减,这样一般的电脑也能看到。

艺术中国:北碚这个项目有经费支持吗?

黄孙权:我们有一点经费,但不足以支持全部的工作,很多事情需要我的学生和外面的志愿者一起合作完成。我觉得大陆有很多能量很强的志愿者,只要告诉他们这个项目的故事,他们很愿意帮忙,我们很多项目都是依靠志愿者协助。在做乡建过程中,他们可能没有时间到实地的农村,但他们听到农村的故事后就很愿意帮忙,我特别感受到这一点,我觉得非常棒。

艺术中国:这个展览上线后有哪些反馈?

黄孙权:一种是居民觉得这个北碚的虚拟空间还不够细腻,很多居民也抱怨看不到,访问这个空间确实需要对电脑配置有一定的要求。另外就是艺术界询问的很少,但是币圈、投资者、网络建设者和政府的一些人询问的很多,许有人问我是否可以帮忙一个类似北碚这样的虚拟空间,我都没有答应,因为做一个村庄的虚拟空间远比他们想象的要花更多精力,北碚这个项目花了一年多的时间。

艺术中国:除了在元宇宙上复刻虚拟乡村,在数字艺术品、数字艺术品收藏等方面我们还能为乡村做哪些事情?

黄孙权:一部分是数字保存,原本我们是要做中国的十个村落,北碚是第一个。接下来我们要做黄岗村——贵州黔西南的一个村寨,这次我们想做的是数字保存和数字再现。贵州有非常多的非物质文化遗产,比如鼓楼、侗族大歌、蓝染和侗布,我们在研究如何把它们从制作过程到成品以数字的方式完整地保存下来,以后任何人都可以清楚地看到这些档案库。侗族大歌为什么要录制下来,侗族大歌是10人到20人的组歌,男生部和女生部,领唱的人和附唱的人不同,我怎么样录一个全景声音和每一个人的声音,有很多技术要克服。我就在尝试以新的数字方式来保存非物质文化遗产。

艺术中国:您会参考哪些案例?这套方案大致如何运行?

黄孙权:这和我的台湾经验有关。台湾“中研院”有一个数位典藏计划,这里会保留很多建筑的蓝图,有点像北碚那样,或者将地方的声音、图像、图纸都完整地建档。我一直想将侗布或侗族大歌以某种方法保存下来,这里面会涉及很多技术,除了照片,还有声音、色彩、图案等元素。在各个地方蓝染制成的颜色是有差别的,我想从蓝草采摘开始记录蓝染制作的整个过程。想像如果有一天外星人攻占地球,地球人已经没有了,但他们发现数字档案,他们就可以重现这些技艺。

将蓝染这套古法技艺放在NFT上,就会是一个永久保存,永远不会消失档案,然后可发售NFT,如果某人买这个NFT,他就会得到后面详细的资料,购买NFT的钱就会回馈到社区蓝染技艺者手中。通过这个方法可以让更多的人来购买它,最后返回到社区中。这是我对社区非物质文化遗产的一个循环想象。

艺术中国:您认为做非遗数字收藏最终的意义是什么?

黄孙权:我们是一个学术机构,非遗数字档案我们做完以后,一定会全部公开发表。当然如果你愿意资助这个项目,你可以购买NFT,你可以拥有这个技艺的制作过程和秘密。在台湾有很多深刻的失败经验。我也常常反思,你搞了那么多乡村的建设活动,好像做了很多事,很有名了,但问题是那些村子都垮了,因为它们没有很好的经济模式的调整,没有发展。所以艺术家那么有名有什么用呢?所以我就想把乡村建设的过程中某些非常实质的东西回馈到村子里去,这是我最想做的事情,但是我没有找到很好的方法。我觉得比较有意义的事情就是把它数字档案化、数字典藏化以后,让某些人购买NFT,把钱回到社区里。那这样就可以整个循环起来。这些事物以加密和NFT的方式运作才有意思,币圈炒作的东西很无聊。

艺术中国:现在元宇宙和数字艺术这些概念都是发生在城市,在乡村推动这些事物是不是会遇到很多困难?

黄孙权:的确很难,我在中国跑了大约一百个村子吧,村子里还是有很多年轻人嘛,他们会用快手,会在淘宝上卖东西,他们很熟悉这种手机操作,我认识少部分年轻人也在玩“币”,所以我们下一个阶段就是要培育这些年轻人,让他们慢慢习惯用另一种经济方法。这个过程可能很漫长,绝不是五年十年可以做到的事情。但也没有那么悲观,我常说农村的孩子都是快手和秒拍教育长大的,父母都没管,我们的教育就都交给他们了,这是就需要我们担心的事情。

艺术中国:目前数字技术在乡村中的生产、运营、销售环节使用比较多,在文化方面应用较少,在这方面您有什么愿景?

黄孙权:早期的数字技术,比如淘宝村的线上买卖系统,所有人都很熟悉了。我到村里去看他们做的科技养鱼,都应用了科技系统,可以自动调节水温喂食等等。这些在农村生产和销售环节做了很多,但文化保持环节非常少。我说不上有什么大趋势。如果谈数字艺术,这个很难定义,很多只是传统的多媒体技术。可能我比较悲观,我感觉中国乡村的千年之变已经发生了,可能再也不会有以前的农村文化。农村的生产关系和空间形式全部都变了,农村以前的祭祀、市集、拍卖全部都改变了。中国几千年以来的农业文化已经慢慢改变了。我觉得当下最重要的是通过数字技术能够好好保存农村的最后一刻。我常用不好的比喻,这好像是一个千年的葬礼,我们正在目睹这个葬礼的发生,这不是好坏的问题。

一方面我们可以用数字艺术要非常积极地去保存各种不同的文化,使之可以以数字的形式流传。二来它要激发村民的动力,或能影响到区级政府或省政府的政策,可以让地方负责人更为合理地去操作乡村的事物。所以我总结数字艺术对乡村的作用,保守地来说,可以记录和保存乡村的事物,另一方面可以透过数字艺术和民众的参与让我们的政策变得更灵活,更有弹性。政策都是好的,大陆、中国台湾和日本都关注农村,在这么大的资本注入乡村过程中,应该要有比较好的方法来上下调节的,数字艺术可以有机会让一般人打开不同的视野。

(受访人:黄孙权 采访人:刘鹏飞)

nice