第七届网络社会年会|城市论坛 香港场 “徐徐入底流:围绕P2P的微型自治艺术实践与询问” 全程回顾(中)

(2022年11月28日)

第七届网络社会年会城市论坛香港场

徐徐入底流:围绕P2P的微型自治艺术实践与询问

论坛嘉宾:黎肖娴,孙咏怡,展销场,杨静,Kwan Q Li

论坛召集 & 论坛主持:张子木

论坛助理:刘磊

编辑整理:马雅,王思云,张钰彬,翠玉

张子木:现在有请今天的第三位分享嘉宾展销场。根据其网站介绍,“展销场”集商店、展览空间、分销与调研谘询服务中心于一身,可谓城中九龙区的奇葩。今天,展销场的协同创始人,后勤慢递 2016 年 8 月的月度慢递员将为我们详细介绍展销场“不及时 not-in-time ”的超流通(ultra circulation)项目,欢迎。

超流通作为形式

演讲人:展销场 Display Distribute

在一系列探究非规范性的物体与人的运动的项目中,由展销场组织的“后勤慢递”运作着一个不断扩大中的服务与读者和自治出版者之间的分发平台和旅行日志。被形容为一种“不及时”的小商户,后勤慢递借用旅人网络于国际物流架构中剩余的携带能力,传递基于东亚和东南亚的纸本印刷的艺术和理论生产之外,同时创造其他形式的相遇以及知识交换。

首先我想要表达感谢之情,谢谢子木,也谢谢各位主办方。今天能参加一场这么好的讨论,我其实会感到有点底气不足。因为我必须要坦言一点,我们做的事情从技术角度来看,远不如其他讲者分享的新媒体工作那样成熟。当我深入介绍“后勤慢递”(参见:https://hql.displaydistribute.com/ )这个项目时大家也会看到这一点,某种程度而言这是我们项目中的一些缺憾之处。不过我认为,这个项目确实展现了在当今剥削性极强的艺术体系中,自由职业者以及艺术从业者的工作的不稳定性。

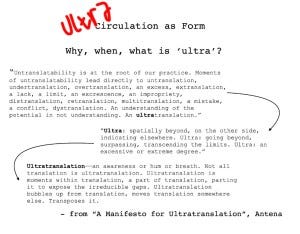

我想向各位解释演讲的题目:超流通作为形式(ultra circulation as form)。这个题目很自然地出现了,因为我和我的合作者曾在 2020 年做了一个题目为“流通作为形式”(circulation as form)的演讲,这是我们在很多项目中不断表达的关键概念。而谈及“超”(ultra)的意思之前,我想先对我们这次讲座的海报进行一些延伸思考,海报上的这句话吸引了我:忘记全球化吧,这里是香港。(Never Mind the global. Here is Hong Kong. )无意冒犯平面设计者,我也不知道是否每一场城市论坛的海报都这样翻译了,只是对于熟悉朋克音乐的人来说,会立刻注意到这是指性手枪乐队 1977 年发行的专辑《Never Mind the Bollocks, Here’s the Sex Pistols》。

所以我很好奇两句话之间是一种怎样的关系?在香港这个语境背景下,说不要在意(never mind)全球化又让我忍不住产生疑问:如果我们要抛弃香港在全球化中扮演的角色,我们今天又该如何认识香港?还是说这是从不同角度建立了一种联系,比如香港和大陆之间的关系?这是不是说明香港代表了朋克?或者说香港代表了中国大陆新近的朋克思潮?或许这也是展销场工作开始的切入口。2013 年,我们这个集体怀着兴趣并带着这种朋克风格开始工作,试图建立香港与大陆之间的一种联系。我认为既要考虑到香港是一个殖民城市,也要考虑到香港是一个“避税天堂”,同时也是商业暗潮涌动,事物不断运动发展的一片沃土。于是在 2015 年的时候,我们就开启了“慢递”项目。

我们最初研究了一种遍布香港的商店模式。由于中国许多地方的房地产价格高昂,你会发现很多长期没有被租用的商铺会按日租出,这样就能最大化的利用空间来让房东赚钱。人们只需简单地查看网站、拨打电话号码,就可以找到能够租用的日租商铺。如果要租用一到三天,你只需要带来一把自己的锁。因为它是一个什么都没有的混凝土空间,所以从技术角度讲,你可以利用这个空间做各种事情,比如可以带来自己的东西进行售卖。这些东西主要是大陆走过来的水货,低廉的价格使得它们可以被迅速脱手。商品主要有衣服、手机套、保险产品,还有任何可以在市场上简单快速地售卖给日常路人的商品。我们做的事情就是观察这个商业模式,研究资本流动的方式,而这种方式跨越了内地与香港的边界。我们的研究也包含平行交易(parallel trading)(参见:https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_trading_in_Hong_Kong),这是一种草根的、自下而上的全球化生产形式,而个体可以发挥一些主观能动性,运用一些策略,由自己来决定如何展销。

所以回到为什么是“超”(ultra)这个问题。我们从 Antenna Group(参见:https://antenna-group.com/ )的宣言中选取了一些关于“ultra”的翻译内容。这是一个位于加州的小组,做了许多与语言公正相关的工作。所以Winnie之前提到翻译的政治性时我很高兴。所以为什么说“超流通作为形式”?因为我想要去思考“超流通作为形式”带来的可能性。就像我引用的这句话一样:“超”(the ultra)指的是超越我们现有认知,换一个思路或角度去考虑事情。我们觉得人或货物的流通是一种有机的运动,形成一种能够将人们或者社会组织起来的结构。文学评论家劳伦.贝兰(Lauren Berlant)有一句非常棒的话我想分享给大家听:(人们之间形成的社会组织)结构(structure)是一种组织变革,将所谓基础设施(infrastructure)重新定义为能够将我们与运动中的世界连结,并使世界与自身联系在一起的存在。(参见:https://supervalentthought.files.wordpress.com/2016/05/berlant-commons.pdf)因此,如果我们把流通视为一种需要相应基础设施才能实现的运动模式,那我们想要将配销(distribute)模式这一点作为一个项目,也就是我将要介绍的“后勤慢递”,以它作为一种提出质疑的方式,来思考我们组织日常生活、组织这个社会以及组织我们自身的方式,探究这种组织方式是否还存在另一种可能。

我一开始进行实践是在北京的一个由艺术家们共同创办的叫做“家作坊”(HomeShop)的空间,这里混淆了家、商店、工作坊之间的界限。通过模糊私人空间和公共空间的界限来思考什么是工作,什么是休闲。这个空间位于北京的一个店面里,也一度成为我的家。这给了我对商业空间的架构重新思考的机会,来思考社会参与工作的其他形式。大多数情况下,公共广场绝不会如其所称的那样具有公共性,或者说有一些自由是公共场所不能实现的,商店或购物中心这些商业区域逐渐变成我们唯一所知的公共空间。所以当我们拥有这个空间时,我们开始从事许多独立的出版实践工作,之后,我们希望能够让有更多技能和兴趣的人加入其中,包括作家和一些设计师,我们还展开了一些零散活动,比如工作坊、研讨坊、阅读小组、诗歌朗诵等。出版物在当时是一种能够将事物传播出去的简单的转译方式,问题是如果你的活动有时限限制,那么能接触到的人群也是有限的,空间之外的人很难参与其中。所以,除了社区报纸之外,我们还制作了一本杂志来记录我们当时举办的活动,并且为大家提供一种不同的媒体与形式来参与评论我们感兴趣的主题。当下独立出版的复兴,包括独立制作 zine 的复兴,说明我们普遍认同出版是所有人都可以尝试的事。目前在出版实践方面出现了一股民主化的趋势,任何人不需要很专业的技能也可以制作一本小志,这一点我觉得非常棒。当你投身这类出版实践时,当你亲自印刷书籍或从印刷厂将成箱的书籍拿回来时,你会感到充满乐趣。但接着你会发现,售卖、分享自己出版的书才是真正费时费力的事。我想这就是我从“家作坊”到“展销场”感兴趣的一个点。从一个独立创造者到一个参与社会的文化生产者,关注点逐渐转向对配销环节的思考、对出版行业生态的思考,而不仅仅是对出版内容的思考,尽管后者一直非常重要。那么,从社会介入实践的角度来思考一本书的社会生命有什么意义?我们应该如何看待一本书的生产者与读者、制作者与公众之间的关系?

由此,我开始投身于展销场(参见:https://displaydistribute.com/ )的活动。展销场于 2013 年创办于香港,到2015年我们开始在一定程度上类似于无政府主义图书馆的运作,但不同的是,我们会售卖出版物,在这些出版物中,有一部分由我们自己出版,还有一些来自东亚及东南亚的参与者。我们选择与策划的标准基于我们对反霸权主义的兴趣,以及建立独立艺术家以及空间之间的亲和力,这些人正在解决移民劳工的问题、LGBTQ 的问题或是与城市重建相关的问题。随着网络的建立,我们得以讨论和分享彼此的出版物,但发行配销的问题再一次出现了:我们该如何运送一些价格非常低廉的书或杂志呢?举例来讲,你花了 30 港币购买了一本 zine,但从日本到美国的运费会是杂志的两到三倍,而且这些杂志的读者并不见得能够支付得起这笔费用,或者说ta们不该是支付这笔运费的人。我们不应该将这笔运费转嫁给读者。

所以我们就建立了自己的网络,也就是 P2P,但其实是一种比较低端的 P2P 的网络。为什么我说它比较低端,因为这就是让这个网络中实际旅行的人来做我们的“人肉快递”,这些人有出版者、还有对我们的工作感兴趣的人、还有一些在网上发现我们于是怀着兴趣加入的正在旅游的志愿者。举例来讲,假如某人在北京订购了我们的出版物,ta 不需要支付任何运费,但 ta 必须要等待一段时间,直到出现一位从香港到北京旅行的慢递员将书带过去。我们正在做的事情就是依托一个旅行者的网络,模仿了类似顺丰的物流企业的方式,但是与这些快递公司提供的高效精简从A到B的服务不同,我们记录的实际上是大量低效率的、不相干的信息或者元数据,这些信息或元数据在书本身提供的内容信息之外讲述了另一个完全不同的故事。

比如有一天,慢递员到利物浦去看一场足球比赛,由于他到达送书的地点时已经太晚了,他就试图把书塞到一个中国餐馆的小小邮件槽里,但是这本书太大了,他就没办法塞进这个洞里,这导致这本出版物的交付时间进一步延迟。这张照片就是那家中国餐馆。

从这种另类叙事和迷你趣事的角度来谈论流通,实际上是在建立读者和运送者之间不同的关系。有时慢递员就是出版者本人,所以就会出现一种情况:作者亲自把 ta 的出版物带给了读者,而这就成为一个非常好的,可以就出版物进行讨论的机会。其他方式就难以出现这样的机会。所以我们真正感兴趣的是如何延长一本书的社会生命。而友谊与合作就在这个过程中产生并建立起来。这种不同角色的并置、转译,能够成倍增加我们在出版时能做的事情。也就是,我们不仅仅是作者,同时也是慢递员,甚至有时也是受众。我们通过这种自下而上的方式打造了一个生态系统,一个包含书籍制作、材料选取、配销流通的系统,也是一个包含知识内容和实践的系统。

在提出问题的同时,我们有机会制作了一些目录(catalogue)(参见:https://displaydistribute.tumblr.com/tagged/distribution),这本目录第一期在 2017 年制作的,探索了书本内容与传播方式之间的关系。这是指这本书里面有它自己的内容,我们邀请一些作者写了一些文章,但同时它也是一种销售和传播方式。我们用这本书来分享其他出版物的信息,所以它有点像是一个售卖目录,有价格表、有对其他作者和书籍的介绍、甚至有一些其他出版物的扫描图。透过展销场带来的不同视角和观点,这本书有点像读者文摘,或者说它重新叙述了内容。这整个系统成为一种反霸权实践,建立了另一种联系。

我们在艺术空间出现的时候也参考那些低端全球化的痕迹,展示项目的方式非常low而好玩,大家可以看到中间(图14)的纸箱。

我们有机会参加柏林的一个叫“Festival of Future Nows”艺术节,就借此机会作为我们目录书的发布会,同时展出快递站或者中继站中,节点对节点移动问题。这个艺术节结束一周后有一个书展,我们也参与其中。所以我们的项目最后实际上变成另一个协议:因为从艺术节到书展期间那里没有别的活动,我们是否可以在两个活动期间持续地使用这个空间?因此我们基本上以展销场在香港使用空间的同样方式占用了柏林汉堡车站(Hamburger Bahnhof)的空间。这对我们来说就像个有趣的小笑话,说我们最后就像在柏林汉堡车站做了一次一周的个人展览。

而现实中,这是在考虑如何以盗版形式来篡夺空间,不仅仅考虑空间或者领土本身,而是在不同空间之间怎么行动,机动性可以是什么。我是在反思刚才Linda提到的内容,就是如何使项目在技术能力方面实现的更加理想化。我会说,我们认为行动的方式本身就是制作这些艺术项目的工具。

我们希望这个项目中 P2P 的网络连接能够更加的去中心化,但如我之前所言,不幸的是,技术能力的缺乏使我们难以达到我们理想中的效果。不过这个项目的确讨论了许多艺术劳动生产过程中一连串的影响,我们并不仅做自己组织的项目,因为我们生产出来的出版物会涉及资源的问题、资金的问题,所以很难定期印刷更多的出版物。所以我们要依靠一些项目提供的委托才能继续下去。比如几年前发生在 Para Site(参见:http://www.para-site.art/about/ )空间的这个项目让我们有机会将我们的《目录》出版物和展览的画册(英文都叫CATALOGUE)结合起来,将艺术展览的目录作为我们的出版物。所以我们就是通过挪用艺术界的出版方式来创造我们自己的出版物。

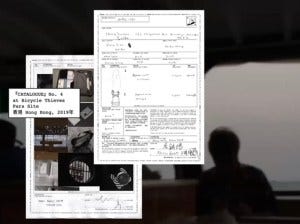

在这个案例中,我们所作的实际上就是这个思路的延伸,我们在 Para Site 的前一个展览中发现一个非常奇怪的 G4S(参见:https://en.wikipedia.org/wiki/G4S )的标志。说它奇怪是因为 G4S 实际上是一家安保公司,一家需要为许多值得质疑的行径负责的跨国安保公司,包括对对世界各地的难民和寻求庇护者中心的暴力,还有伦敦奥运会工作相关的暴力。所以我们想知道,为什么 G4S 公司会出现在香港 Para Site 这个艺术空间当中?经过进一步调查,我们发现 G4S 公司同样利用他们的全球网络来处理艺术品和艺术物流的工作,他们在世界各地都有储存设施。而作为推广和赞助的一部分,他们也为 Para Site 的展览提供物流服务。而我们就这一点对 Para Site 提出了抗议,为什么不停止和 G4S 合作,而由我们来提供物流服务呢?所以为 “偷单车的人“(参见:http://www.para-site.art/exhibitions/bicycle-thieves/ ) 的展览运输艺术品成为我们的新项目。这个展大约有 12 到 14 位艺术家,从纽约到香港、上海、还有比利时的作品要运到香港。不可思议的是我们最终做到了。这里是物流的一些参考,我们通过运用自己的网络,把这些作品安全搬到展览空间。这些都记录在我们当时制作的这份出版物当中,也是书籍出版物同时作为画册/目录双重作用的体现。

另一个项目,也就是Para Site《目录》(Catalogue)之前的另一个《目录》项目,想从使用更少的材料来形成更多的表达这一角度来探索出版的可能性,也就是从知识生产的角度来思考。我们并没有实际地打印这本书,我们单纯地剖析了出版的要素,解析一本书要包括的所有部分,比如一本书的封面、目录、索引、章节,我们想以这些形式作为研究的内容。最终,这成为在首尔Mediacity展览的一系列活动,包括研讨会、翻译活动、视频——书的封面形成一个视频影像并在公共广场的 LED 屏幕上播放,还有其中一种蘑菇的种植仪式也成为书中的章节。因此我们想把这种通过非物质形式进行知识生产的方法当成一种社会聚会或者创造大众(“making public”)的形式。(英文“出版物 publication”一字包含着“大众 public”的词根)

我还想要浅谈一下我们出版实践的另一个项目,这是我们的“二(手)山(寨)”系列项目。我想谈谈复制的问题。这其实回到了翻译的问题上,德里达将复制视为一种经济形式。实际上,从一个副本到另一个副本之间存在等价性的联系。这涉及到副本或翻译的问题。我并不相信它们仅仅是一对一的关系。这正是超翻译宣言所讲述的,在所谓原件与副本或翻译之间存在的渐近线或渐进差异。有哪些差异可以使我们重新考虑意义和价值之间的关系,生产过程之间的关系以及我们与生产之间的关系。因此,这个系列可以简单地说成是一种盗版书系列。在中国,所有人都非常熟悉这种通过复印店或淘宝店复印书籍的方式,这基本上是学生获得学习资源最重要的一种手段。

我们开始邀请在展销场网络中的从业者,包括艺术家、活动家、策展人、作家等,让ta们提供一本书,一本影响ta们创作实践的方式,或启发ta们思考如何进行创作的书。这些书籍可以以实体书或者 PDF 形式送给我们,ta们会在书内写下一段致辞,讲述这本书对ta们为什么这么重要。然后我们会把这些书籍制作成按需印刷的系列,同时在展销场中销售。我们会尝试尽量降低成本,避免最近几年独立出版行业出现的华而不实的现象。因为这个项目的核心在于知识的流通,希望像雅克·朗西埃(Jacques Rancière)这样的西方经典文献也能被广泛传播。如果有多种翻译版本的话,我们也会尽可能地将它们收录进来,将它们组合在一起,形成自己的编辑版本,而不仅仅只是盗版的直接理解。这些书籍会在一些书展以及售书活动中出售。

我想我要说的大概就是这些。我不知道我说了多久,但是大家如果有什么想问的都可以自由提问,谢谢!

张子木:感谢展销场为我们介绍了这样一个非常肉身(physical)的 P2P 运输项目,这和我们之前一直谈论的与计算机相关的,虚拟世界里的P2P项目非常不同。好,现在让我们来回应一下 Slido 上的几则提问,我会用中文把问题念出来,这些问题也已经被贴在会议室的聊天框里了。

Slido提问:慢递员是作为志愿者加入的吗?会有报酬或者是雇佣关系吗?还是完全自愿免费去递送的?

展销场:最初我们呼吁大家成为慢递员,是基于大家已有的旅行路线来考虑的,我们不是要求人们像工作一样把东西带给我们,而是因为 ta 们已经需要从一个城市旅行到另一个城市,所以如果 ta 们愿意,并且有一些额外的运载能力,可以顺便携带一下东西。我们的确会提供一些折扣。例如,如果一个快递员已经为我们送过一次货,那么我们将为ta们想购买的出版物提供折扣。但这并不是传统商业交易中的奖励关系,我认为我们强调的人际关系是一种偶遇,是希望打开一种关系的可能性,是在路上与某人随意交谈中发现的偶然机缘,我们希望能够建立一种新的价值,建立这种机缘可能的长期关系,这就是整个项目的意义所在。事实上,因为这个项目,许多人已经结交了朋友,虽然通过艺术作品交友听起来有点俗套,但我们可以从今年德国卡塞尔的 documenta 展览借鉴一个口号:“交朋友,不是做艺术”。虽然“友谊”这个词可能有点言过其实,但我认为在从事艺术创作的人群中,培养我们可以相互支持的生态系统是非常重要的。

张子木:谢谢,其实 Slido 上还有更多的问题,不过让我们在论坛的最后再来一一回应。好,现在让我们欢迎今天的第四位分享嘉宾杨静。杨静是一位香港制作人、策展人和研究者。她的工作涵盖了游戏制作和游戏文化的许多方面。欢迎杨静。

从游戏厨房到游戏地图:好玩的点对点社群联结

演讲人:杨静 Yang Jing

制作人、策展人和研究者。她的工作涵盖了游戏制作和游戏文化的许多方面。她最近的作品《遗忘工程师》是一款叙事游戏,在全球范围内获得了多个奖项。她现在从事多个游戏制作项目,从文学游戏到 VR 平台游戏和动作捕捉游戏剧场。除了游戏制作,她还以长期致力于游戏评论和策展工作。她的叙事作品,如书籍、研究论文和策展,广泛存出现于各种游戏媒体、出版平台和学术书籍上。

大家好,让我先分享一下屏幕。这是我做的一些笔记(图1),听了前面发言人的演讲,我和大家有很多共鸣,也对我的 ppt 进行了修改和更新,想去涵盖所有的要点,比如什么是 P2P,希望在过完这个 ppt 后我能更好地去理解。

在今天的演讲中我的部分可能是不太理论性的,它更像是我迄今为止所做的两个年度项目的现场报告,一个是游戏厨房(Game Kitchen),另一个是游戏地图(Game Altas)。游戏厨房是一个每周一次的与游戏有关的聚会,我们每隔一周的周四都会在一个叫 Current Plans(参见:https://www.current-plans.com)的独立艺术空间举办活动。我想很多在香港的人一定知道这个地方,它就在太子地铁站和深圳湾之间,是一个非常DIY和袖珍的空间。我们从邀请第一批艺术家和设计师在网上展示开始活动,当时也有很多像今天这样 Zoom 会议的参与者。我们是在今年年初开始实践的,当时香港正处在第五轮新冠期间,有着非常混乱和严格的社会距离控制,所以我们就以 ppt(图2)上这样的形式开始活动。

随着香港的开放,我们可以聚集在一起,慢慢开始邀请游戏设计师、本地游戏设计师或游戏大师。如果你想到现场玩 DnD[^2] 的话,你会发现主题一直在变化,这取决于谁在香港,谁在那一天有空。这就像是一个研讨会告诉你如何制作AR物体,并把它上传到很多塔平台(Towers Platform),人们在制作时很开心。

这是一个为香港桌游设计师和游戏大师举办的桌游之夜(图3),我们有很多桌游商店,在这里ta们分享举办会议的经验或设计自己的东西,我们也有机会邀请本地游戏设计师,虽然不是很多,但有很多热情的业余或兼职的游戏设计师都渴望认识彼此,并且想要有一个空间来分享ta们的作品,特别是在今年。

这就是游戏厨房的样子(图4),这个非常漂亮的小空间是 Current Plans 中的一个房间,整个 Current Plans 的空间会更大,这里通常会举办一些独立的艺术展览,所以当人们来的时候,也可以花一些时间在外面参观展览。我们的正式开放时间是 8 点到 11 点,但大多数时候我们会在 4 点到 6 点左右开门。经常来的人如果ta们有时间的话可以提前来,我们有一些基本的游戏机,人们也捐赠了很多游戏书和棋盘游戏,所以 ta 们可以在这里玩。

然后快进到 10 月,游戏地图相比之下是一个更严肃和工业化的项目,活动持续了一个星期的时间。有些人称它为一个房间游戏,有些人认为它像一个节日。但游戏地图就像把不同的格式放在一起,前四天的活动仍然是在游戏厨房(地点是Current Plans),人们同样可以线上或线下参与,整个活动倾向于一些非常有趣和专业的会谈,有来自香港的天才游戏设计师。(图5)由于它的整个项目是歌德学院(Goethe Institute)(参见:https://dnd.wizards.com)资助的,所以它也涉及到关于德国以及东亚包括中国、香港、台湾、日本和韩国、朝鲜的相关文化,也可以看到很多德国、香港和其他地区的游戏在这里展出。设计师们如果能到香港就会在线下,如果没有,ta 们就在线上参加。

在周末,我们来到了 M+,这里有一个博物馆游戏之夜,三个游戏设计团队展示了ta们的游戏设计,由于时间限制只有其中的一些观众被邀请上台互动,游戏玩家在玩游戏,设计师在解释它背后的设计理念。(图6)

以上是一个非常快速的介绍,游戏厨房是每周都会举办的项目,而游戏地图在一年中只有一次,希望明年也会有。

刚才 Linda(黎肖娴)谈论到了民族学和人类学,所以我加入了这一部分。认识我的人会说,这是 Allison 和她的朋友所做的项目,Allison 是我的英文名字,中文名字是杨静,所有的内容和人物其实都是由“我和我的朋友”提供的,但是更多的时候,我又增加了一个“ Allison 和她的朋友以及ta们的朋友”,这是我的方法论陈述,我想用自己非常新鲜的经验来谈论我是如何运行这个社区一年并最终以某种方式生存下来的。下面我会介绍一下关于我—— Allison 的多重身份。首先,我是一个游戏爱好者/游戏玩家,这是我玩的最后一个游戏,是从我的steam上截屏下来的(图7)。我认为每个人都是一个玩家,我的很多朋友不管ta们在现实生活中做什么,ta们也是玩家,就像我刚才提到的项目中,游戏玩家是我们所有人的基本共同身份。

此外,我也是一个记者,一个作家,多年来我一直在写关于视频游戏、游戏文化和游戏艺术的东西。当你作为一个记者写作时,你会认识更多行业内或与行业相关的人,你也会遇到其他有兴趣和你一起写作的作家,就像今晚在座的很多人一样,我也是香港城市大学的一位研究者,目前我正在努力攻读我的博士学位,正在写关于游戏、游戏艺术以及博物馆的文章。

我们的人员网络中有游戏艺术的从业者、实际制作游戏或独立游戏的人员,其中有一些是研究人员,在我们网络的游戏研究人员和游戏策划者之间有年度会议以及聚会。我们每年都会举行一些活动,让游戏策划者们聚在一起,分享彼此的经验,交流好的游戏。我们位于所谓的游戏世界的边缘地区,不是在北美,因此,有一些游戏聚会人们并不知道,所以我的朋友们就成了这些游戏的传递者,ta们通常也是游戏设计师的朋友,这样就形成了一个良性循环的网络。

我的工作之一是在博物馆里围绕着游戏做策展工作。这是我最近是在上海做一个展览(图8),我越来越多地尝试做展览,特别是游戏展览。在上海或者香港,将来可以真正理解和联系到这些游戏。因为各种原因,大多数游戏艺术在博物馆展出的是英文,通常有着非常少的互动设计并且很难在博物馆环境中实现,所以在某种程度上把作品和观众分开了,这使得它更像是一种视觉艺术或有趣的艺术体验,对观众来说只是在观看。但游戏的本质总是在互动中,我正在尝试做一个关于人们如何可以运用本地知识而非本地网络来理解的展览。例如,这个展览有 19 个游戏,所有这些游戏都可以在中国玩,考虑到中国游戏市场的教训和其他限制,这是一个奇迹。很多游戏都是由上海或台湾的人设计的,但都到上海来参加了展览,这样设计师就可以把更多的哲学、设计的历史或ta们领域的知识带入策展中,在公共节目中,观众也可以得到一些感觉,能够知道我喜欢什么游戏设计师,或这个游戏是关于什么的。

我工作的最后一部分是做游戏。做游戏的时候,你可以参加游戏展或游戏节,人们会尊重你,因为你现在是ta们中的一员。我画出了这样的一个地图(图9),所有这些东西都是从我开始的,虽然它看起来是以我为中心的,但中间的这个人可以是另一个 Allison 或 Ellen,这个地图会越来越大。

今年我在德国,赶上了第十五届文献展,我看到了类似的模式,我们开玩笑说,也许这次展览应该叫印度尼西亚朋友网,它仍然有效,我认为它并没有削减这个文献展的任何合法性,只是让它更现实。这也是我们很多人在这个领域的工作方式,我在想什么是 P2P 游戏的社区,实际上我是因为这个论坛才做的这个标题,但现在有了很大的意义。P2P 有很多含义,特别是在中国的环境中,它可能是一个金融骗局,但它的含义也可能取决于你的角色。所以你可以自由自在地玩,可以是游戏对游戏,玩家对玩家,人对人,PS 对 PS,盗版玩家对盗版设计师。(图9)

所以我在想,游戏有一些特别之处,它很容易形成一个游戏社区,在线和离线完全不分。你可以是一个真正喜欢玩猴子岛的公共知识分子,可能是现实中互相认识的人,但另一个猴子岛的玩家可能是一个高中辍学生,但你们仍然有一些共同的东西可以开始谈话,可以一起玩。在这个时间的特殊限制下,有很多东西可以分享,可以沟通。当我们在游戏厨房做研讨会的时候。一开始我想让它就像标题这样变得非常学术化或严肃一些。但至少在游戏厨房里对我来说是行不通的,因为这会让很多参加的人感到害怕,ta们想互相学习或互相相处,但当我们以游戏开始时,不管我怎么努力让它变得严肃,它总是会把自己转向更有趣的东西,有时可能是愚蠢的,但它也可以是有情感的或有意义的。所以游戏实际上为人们在一起开辟了一个非常大的潜在领域,这也就是p2p。在这些背景下,谈论和观看的情况较少,但也可以做一种体验,特别是在研讨会或游戏分享之夜,主体甚至不一定是游戏,有时游戏只是起点,因为很多游戏都在模拟生活,尤其是现在很难谈论真实的事情。在游戏出发人们可以开始谈论虚拟的事情,模拟真实的事情。有的人总是在说游戏是为了逃避,但是当你逃避时,你可以找到同样试图逃避的人,你们就可以一起建立一个临时的避难所。

接下来要讨论中心化和去中心化,我个人认为中心化对于小社区来说不是一个问题,只是会在数量上不够或质量上欠佳,所以它们通常都只是暂时性的小社区,会在一年或在一个城市组织活动。我们有一个很好的中心化社区,我会快速过一些关于社区的例子。图片中是邀请参与到我的项目游戏厨房和游戏地图等的朋友们,从这些例子中可以知道为什么社区可以很容易地形成。这是 Patrick LeMieux 博士的一个艺术作品或游戏作品,叫 Octopat,它解构了经典的克隆控制台,增至到八个控制器,当你想玩超级马里奥的时候,要八个人一起去做。这是我在深圳举办的展览开幕式后的一个工作坊,图片中的人有的来自德国,有的来自深圳,ta们都在一起玩,在过程中你必须沟通,因为这是一个合作游戏,然后人们就会开始谈论合作以及什么是分享的文化。去到那里,你甚至不需要主动交谈,谈话会自己发生。(图10)

另一个是今年在科隆,我们帮助一家上海公司在游戏展上展示ta们的游戏,因为一些原因 ta 们当时不能到场。图片上这些都是线下参与的人,但是在现场我们会转移到 Discord 上,因为这是一个数字形式的游戏,想分享东西的话就要转化媒介。(图11)与其他社区相比,也许不同于 Web3 的社区,游戏社区在连接人们线上或线下方面的困难较少。

这些游戏社区也会与众不同,比如这是我们邀请到游戏地图的一个游戏,是一个由斯图加特的设计师制作的。他拒绝来香港,因为他想保护环境、选择孤独。他做了一个叫“The Longing”的游戏,你必须自己玩四百天,在游戏中一切都进行得非常缓慢并且是实时的。这是一个孤独的游戏,因为它是在新冠期间发布的,所以吸引了很多孤独的灵魂,人们现在仍然会在 Discord 或 Twitter 上交谈,于是另一个社区就形成了。(图12)

最后一个是我和两位艺术家举行的研讨会,ta们一位是编舞者,另一位是动画导演。这之中甚至没有一个游戏,人们自身就是游戏。在研讨会中我们开始在纸上一起建立一个游戏,我们绞尽脑汁,甚至生活中能用到的经验都用光了,而且只有一个小时,只能以纸为原型创作,但大家都在努力探索、相互合作。(图13)

以上这些都是暂时性的社区,现在我们在香港建立了一些实体性的东西,有一些人参与了进来,不是很多,但会逐渐增加。这是我们最近一次组织的游戏厨房,可以看到有 20 到 30 个人,最多的时候也可能达到 50 或 60 人。空间比较小,我们不能容纳所有人。一开始并没有人参加,因为是在 Zoom 举办的,每个人在协调自己的时间上也会有很多不方便,而且当时人们也不知道我们的项目,所以我们真的尝试了很多来使它变成现在这样。当我们在 M+ 举办会议时,有时我会想如果我们有一个更大的空间,也许会有更多人参与。(图14)

如何做到这一点呢?首先我们需要有合作伙伴,因为如果你像我一样,是一个人或五个人的团队,你必须足智多谋,有负责任的、专业的和真正有关怀的组织来帮助你。我们很幸运有像歌德学院这样的机构,ta们以某种方式致力于游戏相关的活动,有运行许多基于屏幕的展览、研讨会或聚会的经验,所以ta们提供了很多技术性和专业性的帮助,比如如何运行一个组织。其次我们有 Current Plans 的帮助,它的空间虽然很小但真的很好,已经是一个知名的空间。其中的一个策展人扮演了协调者的角色,她把很多游戏人和艺术家联系在一起,并对这些看似孤立的人口统计学进行了另一种细分。因为我在 CityU(香港城市大学)学习,所以CityU也帮助了我很多。在 CityU,有很多正在做游戏相关项目的老师和学生。比如 ppt 中照片里的这位教授,他在一个非学术环境中来分享他的工作,因为他的研究是关于游戏设计所以有很多设计师真的受益良多。最后是 M+,ta们的地理位置非常好,而且已经有了现成的观众。当与博物馆和我们的空间合作时,人们会关注或保留与游戏有关的活动,人们总是说喜欢艺术的人不玩游戏,但并非如此,很多艺术家不仅制作游戏,而且也是游戏爱好者。你不需要成为游戏专家,只需要成为一个人,我们与生俱来就已经知道如何玩游戏。(图15)

我想没有人提到这一点,我们使用了很多商业在线工具,因为它们非常有效。今年是我第一次尝试在 Instagram 和 Facebook 上使用广告,我曾经并不喜欢这种形式,因为它们不是有机的,但却工作得非常好。如果我总是和我的朋友呆在一起,就将会总是 Allison 和她的朋友(阻隔在我的朋友圈当中)在传播上就会有限制。社会媒体真的可以吸引到非常多的人,就像我们刚才所展示各种游戏类型的玩家一样多样。也许通过社交媒体来招募是错误的,但在经验上更民主,我们终于走出了艺术家、知识分子和学者的圈子,接触到那些像大学毕业生,或做兼职的人。有趣的是这些免费组织的活动,使用像 Instagram 或谷歌表格,试图以最简单的技术和方式与人们保持联系。(图16)

最后一个点是:已经有很多社区在和你做同样的事情,不要觉得你是第一个这样做的人,一起工作真的很有帮助,因为大多数小组织都有同样的问题——没有足够的资源或时间来工作,所以我们互相帮助,比如图片中的这个是香港专业游戏开发者的网络,ta们没有空间,但我们有,ta们有很多不仅在开发方面,也在商业化、游戏化教育和 Web3 技术方面经验丰富的游戏专家,可以来加入我们的讨论。图片中的这个组织被称为香港业余游戏设计师(amateurish game designers),ta们总是在网上交流,总是很害羞,但是一旦在我们的空间里相遇,ta们也会和其他类型的游戏设计师或者非游戏设计师产生联结,这些碰撞的火花真的很惊人。ppt 中的这个图表,这个生成的地图是关于人们的网络是如何形成和连接的。(图17)

上周末我在台湾旅行,所以歌德学院和我在 Facebook 上的朋友就邀请我把我的游戏项目带到台湾分享。我想人们只是需要一个理由出去玩,我们创造了这样的理由,现在两个空间,飞地书店和歌德学院下的另一个空间都在考虑在当地举行更多这样的活动。我的演讲就到这里,下图(图19)是我的联系方式,如果各位有任何问题欢迎联系我。谢谢大家!(图18)

张子木:谢谢杨静,我理解你说的“游戏也让人成为人(games also make people to be people)”, 我也知道在一个高度技术化的环境下,情况不总是如此,所以我特别惊喜于你居然将全球不同地区的在地独立行动者来聚集在一起构建了一个如此有趣的游戏社群和友谊。我想问一个问题:

在听演讲的过程中你讲到了游戏如何将人们聚集在一起,因为我知道你在不同的中文背景下包括香港、中国大陆和台湾都非常活跃,你有让游戏或游戏社区能够促进对话、以消解现有的摩擦或误解的经验或场景吗?(我想这是我们在当前条件下需要的。)

杨静:这个问题很有趣。我刚刚提到的在台湾的飞地书店,老板張潔平本身是記者,对中国大陆很熟悉,她搬到了香港,成为了端的创始人,然后又搬到了台湾,成为了书店的创始人。这同时也是一个 Web 3 的故事,因为她的书店欢迎来自不同民主阵营的人,比如政治避难者,也有学者、艺术家,台湾作家和艺术爱好者等。上周六是台北市长选举,人们都很伤心,ta们知道结果就要公布了。我们开始谈论游戏,但渐渐地,话题又转移到如何在游戏中模拟一个更开放的空间,或者我们的系统如何在游戏中建立。我和三个台湾游戏设计师一起,我们有自己的背景,我们的方法是非常不同的、是政治性的,但同时也是非政治性的。我们的游戏中有一套密码,技巧视频和游戏池是让人们认为它只是视频游戏,所以就有了这种轻松的气氛可以谈论发生的事情,如台湾的政党政治,在新疆发生的事情(我来自那里),在香港发生的事情。但是考虑到现在发生的事情,比如如何利用游戏作为一个空间,我相信在中国会有一些玩家,通过mmorpg(参见:https://www.mmorpg.co)或者开放世界的游戏来表达一些东西,我知道人们正在张贴游戏海报,这些海报与对抗权力有关,或者利用其他的东西来表达。所以我对今天的一切都很悲观,我希望在游戏或其他方面有希望。我可以带来一些积极的力量,在游戏周期间,我们终于接到了一些大的邀请,有来自中国内地、台湾和德国的人共同参与,有香港的设计和艺术家。游戏的主题是社会现实的游戏,这些游戏试图与现实世界相联系,模拟或试图描绘一些东西,可以让人在不了解文化背景的情况下体验它,也可以沉浸其中,体验困难、历史或任何东西。有越来越多的游戏设计师或艺术家在这样做。即使你不能做什么,也可以保留它,并通过游戏与其他人产生共鸣。

张子木:谢谢杨静,我想这就是我们目前收集到的所有问题了。因为杨静可能要提前离开,所以我们可以把对她的提问发布在 Slido 上,这样稍后杨静还可以去 Slido 上查看。好的,现在让我们欢迎本次论坛的最后一位演讲嘉宾 Kwan Q Li,她已经等得有点儿久了。

(未完待续……)